마릴린 먼로는 영화로 유명해졌지만, 사진으로 탄생했다. 그녀는 자신을 재구성하고 전달하는 수단으로서 사진을 누구보다 철저하게 이해한 인물이었다. 얼굴이 하나의 상징이 되는 시대, 마릴린 먼로는 그 상징의 원형이었다.

사진으로 시작된 운명

먼로의 초기 이미지 형성에서 결정적이었던 사건은 1944년 말, 제2차 세계대전 당시 무선 조종 항공기를 제조하는 라디오플레인 군수공장에서 찍힌 사진들이었다. 미 육군 항공대 제1영화부대 소속 사진작가 데이비드 코노버가 여성 노동자들의 근로 모습을 촬영하기 위해 이 공장을 방문했을 때, 당시 18세의 노마 진(본명)이 그의 눈에 띄었다. 코노버는 나중에 "그녀의 얼굴에 있는 광채, 놀라운 생명력과 결합된 연약함"이 자신을 사로잡았다고 회고했다.

이 만남을 계기로 그녀는 1945년 1월 공장 일을 그만두고 모델 일을 시작했다. 흥미롭게도 코노버의 상관은 훗날 미국 대통령이 되는 로널드 레이건이었다. 먼로의 첫 잡지 표지는 1945년 <Yank> 매거진이었으며, 이는 그녀가 본격적인 스타가 되기 전 사진 이미지로 먼저 대중에게 알려졌음을 보여준다.

이미지의 완성

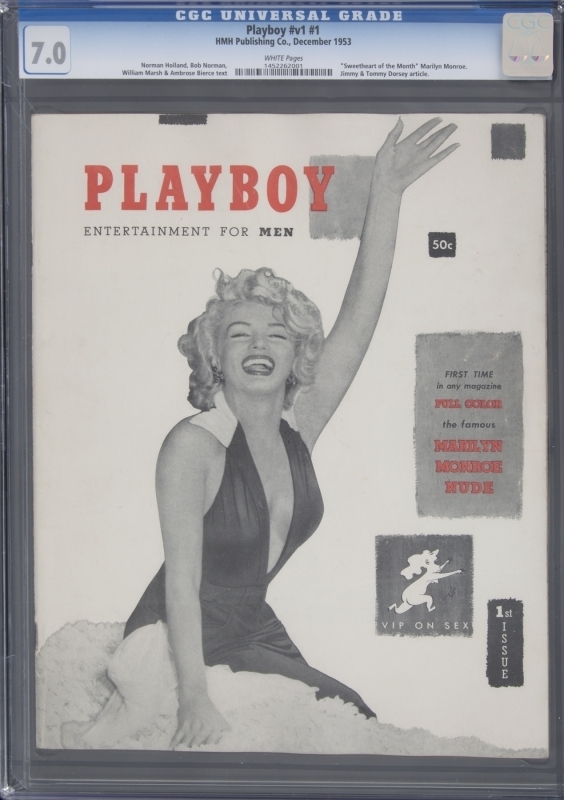

이 시기 먼로의 대중적 인기 기반은 영화보다는 보도사진과 화보 중심의 시각 이미지였다. 1949년 5월 27일 생활비 마련을 위해 찍은 누드 달력 화보가 1953년 12월 《플레이보이》 창간호에 실리며 전국적 화제가 되었다. 휴 헤프너가 500달러에 구입한 이 사진들로 플레이보이 창간호는 5만 1천부가 즉석에서 매진되었다. 그녀는 이때 본격적인 '섹스 심벌'로서의 상징성을 획득했다.

여기서 중요한 건 이미지의 일관성과 반복이다. 마릴린 먼로는 늘 같은 방향으로 고개를 기울이고, 입꼬리를 특정 각도로 올리며, 눈을 반쯤 감은 채 웃는다. 이 포즈는 단순한 습관이 아니라 훈련된 표정이었다. 사진을 통해 대중과의 '거리'를 조율하는 법, 표정을 통해 감정을 설계하는 법을 그녀는 체득하고 있었다. 카메라 앞에서의 얼굴은 진짜 표정'이 아니라, 일종의 디자인된 감정이었다.

균열을 만든 사진작가

이 지점에서 리처드 아베돈이라는 이름이 등장한다. 1950년대 미국 패션사진계를 대표하는 인물인 아베돈은 먼로의 '스튜디오 이미지'가 아닌, 내면의 불안정성을 드러내는 사진들을 남겼다. 그는 "나는 흥미가 생긴 사람, 피사체와 나 사이에 벌어진 일을 찍었다"고 말했는데, 이는 완벽하게 연출된 먼로의 기존 이미지와는 전혀 다른 접근이었다.

아베돈의 먼로 사진들은 그녀의 화려한 표정 뒤에 숨겨진 공허함과 슬픔을 드러내며, 먼로의 이미지에 균열을 만들어냈다. 대중은 처음으로 '슬퍼 보이는 마릴린'을 마주했고, 이 이미지는 단순한 스타가 아닌 신화적 존재로 가는 출발점이 되었다.

흥미롭게도, 먼로는 이런 이미지의 이중성을 자각하고 있었다. 그녀는 한 인터뷰에서 "사람들은 나를 보면 미소를 기대하죠. 난 그 미소를 줘요. 하지만 내가 누구인지 묻는 사람은 없어요"라고 말했다. 이는 얼굴이 인격보다 앞서 존재하는 스타 시스템의 모순을 정확히 짚은 말이다.

먼로는 단순한 섹스 심벌로만 기억되기를 거부했다. 그녀는 액터스 스튜디오에서 리 스트라스버그에게 메소드 연기를 배웠고, 1957년 '마릴린 먼로 프로덕션'이라는 할리우드 최초의 여성 소유 제작사를 설립했다. 그녀의 서재에는 400여 권의 책이 있었고, 도스토옙스키, 톨스토이 같은 작가들의 작품을 탐독했다.

정지된 이미지의 시대

1950년대는 텔레비전이 보급되기 시작한 시기였지만, 여전히 정지된 이미지가 대중문화의 중심이었다. 영화 포스터, 잡지 표지, 팬클럽에서 수집한 사진 엽서. 스타는 말을 하기도 전에, 움직이기도 전에, 이미 '보여지는 얼굴'로 존재했다. 마릴린 먼로는 그 체계의 중심에 있었다.

1954년 2월, 그녀는 조 디마지오와의 신혼여행 중 혼자 한국을 방문해 10만 명 가까운 주한 미군 앞에서 위문 공연을 했다. 추운 날씨에도 불구하고 반짝이는 이브닝드레스 차림으로 무대에 선 그녀의 모습은 전 세계에 송신되었고, 이 역시 사진과 영상을 통해 그녀의 이미지를 확산시키는 계기가 되었다.

복제된 얼굴의 의미

마릴린 먼로가 1962년 36세로 세상을 떠난 후, 앤디 워홀은 단 3주 만에 그녀의 초상을 이용한 '마릴린 딥티크(Marilyn Diptych)'를 완성했다. 50개의 동일한 얼굴을 컬러와 흑백으로 나누어 반복 배치한 이 작품은 대중문화 시대의 이미지 소비 방식을 비판적으로 성찰한다. 워홀은 "똑같은 것을 계속해서 보다 보면 의미는 점점 사라지고 당신의 기분은 더 공허해진다"고 말했다.

마릴린 먼로는 자신이 직접 연출한 '얼굴'을 통해 대중과 관계를 맺었던 인물이었다. 표정은 감정의 반영이 아니라, 감정의 연기였다. 이는 오늘날 SNS 속 인플루언서들이 실시간으로 얼굴을 '관리'하고, 디지털 필터를 통해 이미지를 가공하는 방식과도 맞닿아 있다. 먼로는 비록 20세기 중반이라는 아날로그 시대에 살았지만, 그녀가 만들어낸 이미지 전략은 오늘날의 디지털 시대와 놀랍도록 유사했다.

'칼럼' 카테고리의 다른 글

| 할리우드 섹스 심볼: 성적 이미지의 탄생과 변주 (2) | 2025.06.30 |

|---|---|

| 마릴린 먼로 이후의 금발 미학 (4) | 2025.06.26 |

| 딥페이크, 진실과 거짓 사이 (5) | 2025.06.25 |

| 융 심리학으로 읽는 스타워즈 시리즈 (3) | 2025.06.17 |

| 융 심리학으로 읽는 영화 블랙 스완 (3) | 2025.06.15 |